Veda (Veda), wörtl.: „das Wissen“, die heiligen Schriften Indiens. Manchmal auch Shastra genannt, womit eine vedische oder eine auf dem Veda gründende Schrift gemeint ist.

Den Kern des Veda bilden die Texte, die als Shruti bekannt sind, es ist das von Rishis (Weisen) „gehörte“ Wissen, das als Offenbarungswissen gilt.

Inhaltsverzeichnis

Tabellarische Übersicht

Unterteilt in die vier Vedas. (Alle Teile sind zur Unterscheidung jeweils farblich zugeordnet.)

4 Vedas

Rig-Veda (ṛgveda)

Yajur-Veda (yajurveda)

Sama-Veda (sāmaveda)

Atharva-Veda (atharvaveda)

Diese vier Veden gelten als Kernstück des Veda. Sie bestehen aus:

- Samhitas, Sammlung von Shuktas oder Hymnengruppen,

- Brahmanas, Beschreibung von Opferhandlungen usw.,

- Aranyakas, Unterweisungen für jene, die sich von der Welt zurückgezogen haben, und

- Upanishaden oder der Vedanta, die Vollendung oder das Ziel des Wissens genannt. Ihr Inhalt wurde in den von Vyasa formulierten Brahma-Sutras (oder Uttara-Mimamsa) zusammengefasst.

(Die bedeutendste Sinn-Erklärung der Brahma-Sutras ist das von Vyasa selbst verfasste Bhagavatam, welches als die reife Frucht am Baum des vedischen Wissens bezeichnet wird.)

108 Upanishaden

Rig-Veda

10 Upanishaden

Yajur-Veda

50 Upanishaden

Sama-Veda

16 Upanishaden

Atharva-Veda

32 Upanishaden

Die wörtliche Bedeutung des Begriff Upanishad lautet: upa (nahe bei), ni (nieder) und shad (sitzen), was wie folgt gedeutet wird: Das Sitzen nahe bei den Füßen des Meisters, um die vertrauliche Lehre über das Sein zu empfangen.1

Die nachfolgenden 108 Upanishaden gelten als die ursprünglichen. Sowohl Anzahl als auch Einteilung können jedoch je nach Schule voneinander abweichen. Manche sprechen heute von über 350 mehr oder weniger bekannten Upanishaden.

1 Wissen wurde immer mündlich überliefert. Nahe bei den Füßen des Meisters zu sein, impliziert auch, alles richtig zu verstehen. Nahe zu sein, bezieht sich jedoch auf die innere, nicht auf die körperliche Nähe.

Wie noch deutlich wird, dienen sie entsprechend der Unterschiedlichkeit der Menschen besonderen Zielen, manche sind sehr alt, manche neueren Datums.

Nachfolgende 10–13 Upanishaden sind das Geistesgut aller religiöser Richtungen, die auf dem Veda gründen, und werden daher als Haupt-Upanishaden bezeichnet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie die wesentlichsten Upanishaden wären.

Haupt-Upanishaden

Aitareya

(Kaushitaki)

Katha

Taittiriyaka

Isavasya

Brihadaranyaka

(Svetasvatara)

Kena

Chandogya

(Maitrayana)

Prasna

Mandukya

Mundaka

Samanya-Vedanta-Upanishaden

Atmabodha

Mudgala

Akshi

Ekakshara

Garbha

Pranagnihotra

Sariraka

Sukarahasya

Skanda

Sarvasara

Adhyatma

Niralamba

Paingala

Mantrika

Muktika

Subala

Mahat

Maitrayani

Vajrasuci

Savitri

Atma

Surya

Sannyasa-Upanishaden

Nirvana

Avadhuta

Katharudra

Brahma

Jabala

Turiyatita

Paramahamsa

Bhikshuka

Yajnavalkya

Satyayani

Aruneya

Kundika

Samnyasa

Narada-Parivrajakas

Parabrahma

Paramahamsa-Parivrajakas

Yoga-Upanishaden

Nadabindu

Amrtanada

Amrtabindu

Kshurika

Tejobindu

Dhyanabindu

Brahmavidya

Yogakundalini

Yogatattva

Yogasikha

Varaha

Advayataraka

Trisikhibrahmana

Mandalabrahmana

Hamsa

Jabaladarsana

Yogacudaman

Pasupatha-Brahma

Mahavakya

Sandilya

Vaishnava-Upanishaden

— — — — —

Kalisantarana

Narayana

Tarasara

Avyakta

Vasudevai

Krishna

Garuda

Gopalatapani

Tripadavibhuti-mahnarayana

Dattatreya

Kaivalya

Nrisimhatapani

Ramatapani

Ramarahasya

Hayagriva

Shaiva-Upanishaden

Akshamaya

Kalagnirudra

Dakshinamurti

Pancabrahma

Rudrahrdaya

Jabali

Rudrakshajabala

|

Annapurna Tripuratapani Devi Bhavana Sita |

Shakta-Upanishaden

Tripura

Bahvruka

Saubhagyalakshmi

Sarasvatirahasya

— — — — —

Annapurna

Tripuratapani

Devi

Bhavana

Sita

Der fünfte Veda

Die Chandogya-Upanishad2 – nach moderner Auffassung eine der ältesten Upanishaden –, erwähnt mehrmals die Itihasas und Puranas, welche die Verehrung von Krishna, Rama und Narayana lehren.

Daraus lässt sich zweifelsfrei erkennen, dass viele der angeblich „wissenschaftlichen“ Datierungen, welche die Itihasas und Puranas in eine viel jüngere Zeitepoche als den Chandogya-Upanishad legen, mit Vorsicht zu genießen sind.

Zudem ist es hier der von der Wissenschaft anerkannte Veda, welcher die Itihasas und Puranas ebenfalls zum Veda zählt und diese als fünften Veda bezeichnet, was leider von vielen wissenschaftlichen Quellen entweder nicht gewusst oder gar bestritten wird.

2 Chandogya Upanishad VII.1.2 (english). Der Weise Narada Muni zählt hier folgende Texte zum Veda: „Ich kenne Rig-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda und den Atharva-Veda als den vierten Veda. Die Itihasas und Puranas kenne ich als fünften Veda. Ich bin vertraut mit den Pancaratras (Ekayanam) und den Sutras (Lehrschriften zu bestimmten Wissensgebieten).“ Sanatkumara, der hier im siebten Prapathaka der Chandogya-Upanishad zu Narada spricht, nennt ebenfalls mehrmals die Itihasas und Puranas den fünften Veda.

Das Bhagavatam 1.4.20, auch Bhagavata-Purana genannt, bestätigt diese Aufzählung von Narada.

Direkt von Vyasa formuliert

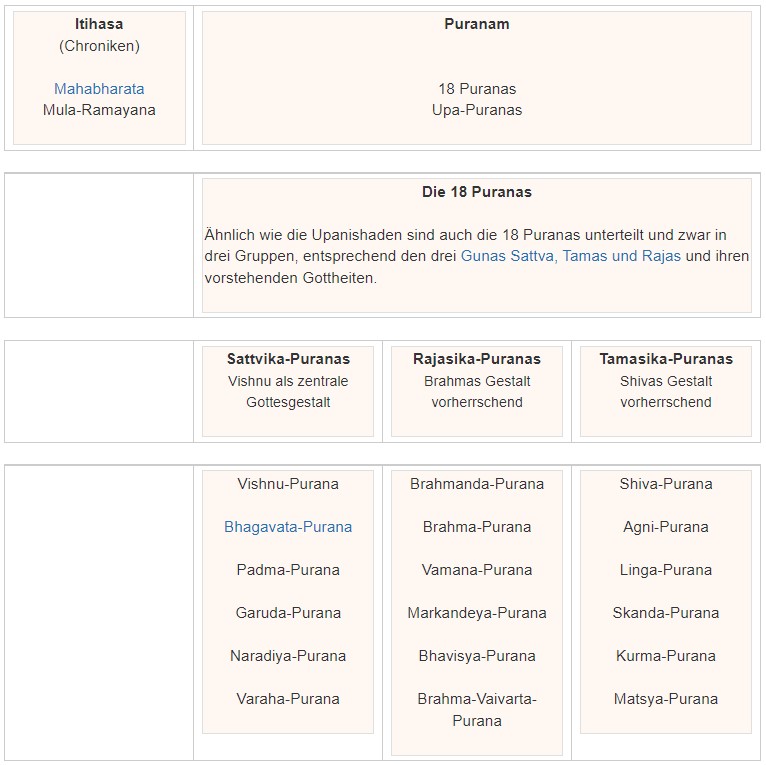

Obigem Bild zugehörige Links:

Das Mahabharata; die drei Gunas Sattva, Rajas und Tamas; das Bhagavata-Purana.

Upa-Veda

Den vier Veden angeschlossen und untergeordnet.

Manche Autoren führen nur vier Upa-Veden an. Die Wahl fällt dabei entweder auf den Arthashastra-Veda oder den Sthapatya-Veda, die beide dem Atharva-Veda zugeordnet sind.

Manche ordnen den Arthashastra-Veda unter den Gesetzbüchern (Smritis) ein.

Der Sthapatya-Veda, aus dem die im Westen als Vastu-Shastra bekannte Architektur hervorgeht, führen andere zu den 27 Teilen vedischer Wissenkünsten auf. Er wird poetisch als ein Erzeugnis der Heirat zwischen Ayur-Veda und Jyotisha-Shastra (Astronomie) beschrieben, da er die Bedürfnisse menschlichen Wohlergehens mit den ihn umgebenden Einflüssen verbindet.

Ayur-Veda

(Medizin, Gesundheit,

Wissenschaft des Lebens)

Dhanur-Veda

(Kampf-, Waffen- und Kriegskunst)

Gandharva-Veda

(die feinen Künste,

Musik, Tanz, Theater)

Artha-Shastra-Veda

(Ökonomie, Staatskunst, Politik)

Sthapatya-Veda

(Architektur, Technik)